La epidemia de cocoliztli o la gran pestilencia[1], es el nombre dado a millones de muertes en el territorio de Nueva España durante el siglo XVI; atribuida a una o más enfermedades llamadas colectivamente cocoliztlī, una enfermedad misteriosa caracterizada por altas fiebres y sangrado. Esta enfermedad diezmó el altiplano de la Nueva España en proporciones epidémicas. Esta enfermedad tuvo efectos devastadores en la demografía local, principalmente entre la gente nativa.

Basado en la cantidad de muertes, este brote a menudo se le considera como la peor epidemia en la historia de México.[2] Posteriores brotes confundían y dejaban perplejos a los médicos españoles y nativos, con poco consenso entre los investigadores de la actualidad sobre su patogénesis. Sin embargo, estudios genómicos bacterianos recientes han sugerido que la salmonella, específicamente un serotipo de Salmonella entérica, conocida como Parathypi C, fue al menos parcialmente responsable de este brote inicial[3]. Pudo haber sido también una fiebre hemorrágica viral entre los indígenas, quizás empeorada por las peores sequías que afectaron a la región en 500 años, además de las condiciones de vida para los indígenas de la región, al comienzo de la invasión española (c. 1519)[4].

Etimología

La palabra cocoliztli se originó de la palabra náhuatl cocoliztlī “plaga”[4], o “enfermedad”, “pestilencia”.[38] Kartunnen (1992) señala como palabras relacionadas cocoy(a) “estar enfermo”, cocoā, “estar enfermo”, “lastimarse o lastimar a alguien”, “escocer alguna parte del cuerpo”; cocōl-li, “riña o enojo”, cocolīa, “aborrecer o querer mal a otro”.

Historia

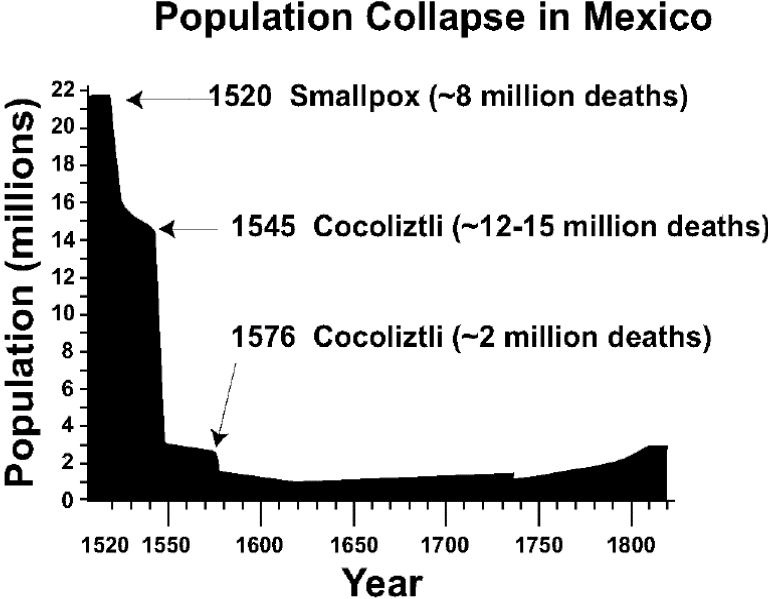

Ha habido doce epidemias que han sido identificadas como potencialmente cocoliztli, con las mayores siendo las de 1520, 1545, 1576, 1736 y 1813.[6] Soto et al. han hipotetizado que un brote a larga escala de fiebre hemorrágica pudo haber contribuido al colapso de la civilización maya clásica (750-950), aunque muchos expertos creen que otros factores, incluyendo el cambio climático, muy probablemente tuvieron un papel mayor.[7][8]

Las epidemias de cocoliztli generalmente ocurrían dentro de los dos años de una sequía importante, mientras que otra enfermedad llamada matlāzahuatl[A] aparecía dentro de los dos años de la temporada de lluvias. La epidemia de 1576 ocurrió después de una sequía que abarcó desde Venezuela hasta Canadá.[9][6] Se cree que la correlación entre la sequía y la enfermedad es que los números de población del ratón laucha (Calomys), un vector de la fiebre hemorrágica viral, se incrementó durante las lluvias que sucedieron a la sequía, mientras las condiciones mejoraban.[5]

Existe cierta ambigüedad sobre si el cocoliztli enfermó preferentemente a gente nativa, de forma opuesta a los colonizadores. La mayoría de relatos en primera persona sobre el brote, viene de informantes aztecas, quienes estaban preocupados principalmente por la novedad de la enfermedad y sus pronunciados síntomas. Los españoles pudieron haber usado los miedos de los indígenas para justificar e implementar e imponer el cristianismo, como quedó expreso en la siguiente declaración de Gonzalo de Ortiz, un encomendero: “envio Dios tal enfermedad sobre ellos que de quarto partes de indios que avia se llevo las tres”[B] “Dios envió tal enfermedad sobre los indios que tres de cada cuatro de ellos murieron.”[10] No está claro si Ortiz estaba exagerando, o si los colonizadores fueron realmente menos afectados por este “acto de Dios”. Los relatos de Toribio de Benavente Motolinia, uno de los primeros misioneros españoles, parecen contradecir el sentimiento de Ortiz al sugerir que el 60-90% de la población total de Nueva España disminuyó, independientemente de su origen étnico.[2] Bernardino de Sahagún, otro clérigo español y autor del Códice Florentino, él mismo fue evidencia al contraer la enfermedad hacia el final del brote.[2] Durante un segundo brote en 1576, Sahagún identificó a los esclavos africanos y a los españoles como propensos a enfermarse.

Fuentes y vectores

El ambiente físico y social del México colonial fue probablemente clave en permitir que el brote de 1545-48 tuviese los niveles que alcanzó. Ya debilitados por la guerra y por brotes anteriores, los aztecas fueron forzados a las reducciones (congregaciones) fácilmente gobernables; congregaciones que se enfocaban en la producción agrícola y conversión al cristianismo.[11] Las reducciones no solamente habrían acercado mucho más a las personas, sino también a los animales. Ya sea ratas, pollos, cerdos o ganado, los animales importados de Europa eran vectores potenciales para enfermedades de origen del nuevo mundo o del viejo mundo.

Al mismo tiempo, las sequías plagaron América Central, con datos de anillos de árboles que muestran que el estallido ocurrió en medio de una mega sequía.[4] La falta de agua podría haber alterado las condiciones sanitarias y motivado malos hábitos higiénicos. Las mega sequías fueron registradas antes de los brotes de 1545 y 1576. Además, lluvias periódicas durante una supuesta mega sequía, tales como las hipotéticas poco antes de 1545, podrían haber incrementado la presencia de ratas y ratones del nuevo mundo.[12] Se cree que estos animales también pudieron transportar los arenavirus, capaces de causar fiebres hemorrágicas.[13] Los efectos de la sequía, combinados con las nuevas comunidades, asentamientos y villas ahora abarrotados, es una explicación altamente razonable para la transmisión de enfermedades, especialmente si los patógenos son propagados, ya sea por heces humanas o animales.

Como se mencionó anteriormente, los aztecas y otros pueblos indígenas afectados por el brote, estaban en desventaja, dada su falta de exposición a las enfermedades zoonóticas, esto es, la transmisión de cualquier enfermedad infecciosa de los animales, al ser humano. Dado que muchos de los patógenos del viejo mundo se consideran responsables del brote de cocoliztli, es significativo que todas menos una de las más comunes especies de ganado doméstico (llamas/alpacas siendo la excepción) viniesen del viejo mundo.[14]

Magnitud

Los investigadores sospechan que la epidemia comenzó en las tierras altas del centro y sur de México, cerca de la moderna ciudad de Puebla.[2] Muy poco después de su aparición inicial, pudo haberse propagado hasta a Sinaloa,[15] y al sur, tan lejos como Chiapas y Guatemala, donde se le llamó kumatz.[10] Incluso pudo haber cruzado la frontera con Suramérica, e instalarse en Ecuador[16] y Perú,[17], aunque es difícil estar seguro de que se describió la misma enfermedad. La epidemia pareció limitarse a tierras altas, puesto que estuvo prácticamente ausente en regiones costeras al nivel del mar, por ejemplo, las regiones sobre el Golfo de México y la costa del Pacífico.[4]

Síntomas

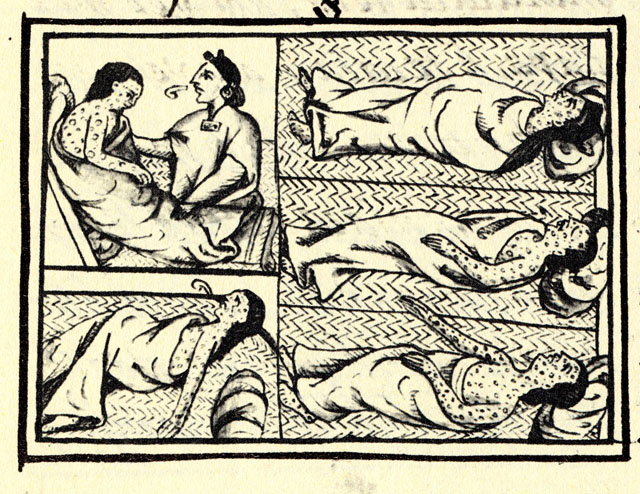

Aunque las descripciones sintomáticas del cocoliztli son similares a las de las enfermedades del viejo mundo, tales como el sarampión, la fiebre amarilla y el tifus; muchos investigadores proponen que debería ser reconocida como una enfermedad distinta.[3][12][18] Según Francisco Hernández de Toledo, un médico que fue testigo del brote de 1576, los síntomas incluían fiebre alta, fuertes dolores de cabeza, vértigo, lengua negra, orina oscura, disentería, severos dolores abdominales y de pecho, nódulos en la cabeza y el cuello, desórdenes neurológicos, ictericia, y sangrado profundo de la nariz, ojos y boca; la muerte ocurría frecuentemente entre tres a cuatro días.[4] Algunos también describen a los pacientes de este periodo, con piel manchada[19] y hemorragias gastrointestinales, que conducían a diarrea sangrienta, además de sangrado de los ojos, boca y vagina.[18] El inicio era rápido a menudo, y sin ningún síntoma previo que sugiriesen que uno estaba enfermo. La enfermedad se caracterizaba por un nivel alto de virulencia, y la muerte ocurriendo dentro de la semana en que aparecían los síntomas.[20] Debido a la virulencia y letalidad de la enfermedad, reconocer su existencia en el registro arqueológico ha sido difícil. El cocoliztli y otras enfermedades que trabajan rápidamente, usualmente no dejan marcas (lesiones) en los huesos de los fallecidos, a pesar de causar daño significativo a los sistemas gastrointestinales, respiratorios y otros.[21]

Causas

Numerosos relatos del siglo XVI cuentan en detalle la devastación del brote, pero los síntomas no concuerdan con ningún patógeno conocido. Poco después de 1548, los españoles comenzaron a llamar “tabardillo” (tifus) a la enfermedad, la cual apenas había sido reconocida en España a fines del siglo XV.[12] Sin embargo, los síntomas de cocoliztli no eran idénticos a los del tifus o los de la fiebre manchada (tifus exantematoso), observados en el viejo mundo en aquella época.

Quizás es por eso que Hernández de Toledo, insistió en usar la palabra náhuatl cuando describió la enfermedad a sus colegas en el viejo mundo.[12] Siglos después, en 1970, un historiador español, Germain Somolinos d’Ardois echó un vistazo sistemático a todas las explicaciones propuestas en ese momento, incluyendo la influenza hemorrágica, leptospirosis, malaria, tifus, fiebre tifoidea y fiebre amarilla.[18] Según Somolinos d’Ardois, ninguna de estos coincidía con los relatos del siglo XVI, concluyendo que la enfermedad era el resultado de un “proceso viral de influencia hemorrágica”. En otras palabras, Somolinos d’Ardois propuso que el cocoliztli no fue el resultado de ningún patógeno del viejo mundo, sino posiblemente, un virus, ya sea de orígenes europeos o del nuevo mundo.

Se ha especulado que quizás pudo ser una fiebre hemorrágica viral indígena, ya que hay relatos de enfermedades similares que azotaron a México en tiempos precolombinos. El Códice Chimalpopoca declara que un brote de diarrea sangrienta ocurrió en Colhuacán en 1320.[22] Si la enfermedad fue indígena, quizás fue exacerbada por las peores sequías que afectaron la región en quinientos años y condiciones de vida para los indígenas de Mesoamérica, al tiempo de la invasión española (c. 1519).[4] Algunos historiadores han propuesto que era tifus, sarampión o viruela, aunque los síntomas no eran idénticos.

Marr y Kiracofe (2000) intentaron construir a partir de este trabajo reexaminando el relato de Hernández sobre la epidemia, y comparándolo con varias descripciones clínicas de otras enfermedades.[12] Ellos propusieron que los académicos consideren a los “arenavirus del nuevo mundo” y el papel que estos patógenos pudieron haber tenido en brotes coloniales de epidemias. Rebelándose contra la aceptación universal de las epidemias posteriores al contacto como “importaciones del Viejo Mundo”, Marr y Kiracofe especularon que los arenavirus, los cuales afectan principalmente a los roedores,[13] se mantuvieron en gran parte alejados de la gente precolombina. Consecuentemente, las infestaciones de ratas y ratones detonadas por la llegada de los españoles, combinadas con cambios climáticos y paisajísticos, han traído a estos arenavirus a un contacto mucho más cercano con las personas. Posteriores estudios parecían haber aceptado el diagnóstico de fiebre viral hemorrágica, y se interesaron más en evaluar cómo la enfermedad se propagó tanto.[20]

En 2018, Johannes Krause, un genetista evolucionario en el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, y sus colegas descubrieron nuevas evidencias para un culpable originado en el viejo mundo. Muestras de ADN tomadas de los dientes de 29 esqueletos del siglo XVI en Oaxaca, fueron identificadas como pertenecientes a una cepa rara de la bacteria Salmonella enterica (sp. enterica) la cual causa fiebre paratifoidea; sugiriendo que la paratifoidea era la fiebre subyacente detrás de la enfermedad.[24][25] El equipo extrajo ADN antiguo de los dientes de 29 individuos enterrados en Teposcolula-Yucundaa en Oaxaca, México. Este sitio de la época del contacto tiene el único cementerio que está vinculado de manera concluyente a las víctimas del brote de cocoliztli de 1545-48. Usando la herramienta de alineación MEGAN (MALT), un programa que intenta unir fragmentos de ADN extraído con una base de datos de genomas bacterianos, los investigadores pudieron reconocer las infecciones microbianas no locales.

En 10 individuos, identificaron Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi C, la cual causa fiebre entérica en los humanos.[26] Esta cepa de Salmonella es exclusiva de los humanos, y no fue encontrada en ninguna muestra de suelo o en individuos precolombinos que fueron usados como controles. Las fiebres entéricas, también conocidas como tifoidea o paratifoidea, son similares al tifus, y fueron distinguidas entre sí en el siglo XIX.[27] Hoy, el S. Paratyphi C continúa causando fiebres entéricas y si no se trata, tiene una tasa de mortalidad de hasta 15%.[28] Las infecciones se limitan principalmente a países en desarrollo en África y Asia, aunque las fiebres entéricas, en general, aún son una amenaza a nivel mundial.[29] Las infecciones con S. Paratyphi C son raras, ya que la mayoría de casos descritos (alrededor de 27 millones en 2000) fueron el resultado de los serovars S. Typhi y S. Paratyphi A.[3]

Algunos, incluyendo a la genetista evolucionaria, María Ávila-Arcos, han cuestionado esta evidencia, porque los síntomas de S. enterica están mal emparejados con la enfermedad.[31][32][28] Tanto Ávila-Arcos como el equipo de Krause, enfatizan el hecho que los virus ARN, entre otros patógenos no bacterianos, no habían sido examinados o investigados. Otros han destacado el hecho que ciertos síntomas descritos, incluyendo la hemorragia gastrointestinal, no están presentes en observaciones actuales de infecciones de S. Paratyphi C.[33] Por último, el brote de cocoliztli de 1545-48, probablemente haya sido multifacético y el resultado de múltiples patógenos trabajando simultáneamente.[3]

Los efectos

Número de muertos

Más allá de las estimaciones realizadas por Motolinia y otros para Nueva España, la mayoría de las cifras de muertes citadas para el brote de 1545-1548 se refieren a las poblaciones aztecas. Alrededor de 800,000 murieron en el Valle de México, lo que llevó al abandono generalizado de muchos sitios indígenas en el área durante, o poco después de este período de cuatro años.[19] Las estimaciones para el número total de vidas humanas perdidas durante esta epidemia han oscilado entre 5 y 15 millones de personas,[34] convirtiéndose en uno de los brotes de enfermedades más mortales de todos los tiempos.[4]

Efecto social

Los efectos del brote se extendieron más allá de una simple pérdida en términos de población. La falta de mano de obra indígena condujo a una escasez considerable de comida, la cual afectó tanto a los nativos como a los españoles.[35] La muerte de muchos aztecas a causa de la plaga, condujo a un vacío en la propiedad de la tierra, con colonos españoles de todas las clases sociales buscando explotar estas tierras ahora vacantes.[35] Coincidentemente, el emperador español, Carlos V, había estado buscando una manera de dejar sin poder al gremio de encomenderos, y establecer un sistema más eficiente y ético de asentamientos.[36] Comenzando alrededor del fin del brote en 1549, los encomenderos, paralizados por la pérdida resultante de ganancias, e incapaces de cumplir las demandas de la Nueva España, se vieron forzados a cumplir con las nuevas tasaciones (regulaciones).[35] Las nuevas ordenanzas, conocidas como Leyes Nuevas, apuntaban a limitar la cantidad de tributos que los encomenderos podían extraer personalmente, mientras también les prohibía ejercer control absoluto sobre la fuerza laboral.[37] Simultáneamente, los no encomenderos comenzaron a reclamar tierras perdidas por los encomenderos, además del trabajo provisto por los indígenas. Esto desarrolló la implementación del sistema de repartimiento, que buscaba instituir un mayor nivel de supervisión dentro de las colonias españolas y maximizar el tributo general extraído para uso público y de la corona.[35]

Reglas sobre el tributo en sí, fueron cambiadas como respuesta a la epidemia de 1545, a medida que los temores sobre la escasez futura de alimentos estaban muy presentes entre los españoles. Cerca de 1577, después de años de debates y de un segundo brote mayor de cocoliztli, el maíz y el dinero fueron establecidos como las únicas dos formas aceptadas de tributo.[19][35]

Brotes posteriores

Un segundo brote mayor de cocoliztli ocurrió en 1576, durando hasta alrededor de 1580. Aunque menos destructivo (alrededor de 2 millones de muertos) que su predecesor, este brote aparece en mucho mayor detalle en relatos coloniales.[18] Muchas de las descripciones de los síntomas, más allá del sangrado, fiebres e ictericia, fueron registradas durante esta ocasión. En total, hay 13 epidemias de cocoliztli citadas en relatos españoles entre 1545 y 1642, con un brote posterior en 1736 de similares características, pero llamado por un nombre diferente: tlazahuatl.[C][20]

Notas

[A] Véase tlāzahuatl.

[B] Lengua española del siglo XVI.

[C] TLĀZ(A) vref.,vt to fling oneself down; to cast or hurl someone down, to put someone out of office, to evict someone, to throw something aside, for a chicken to lay eggs / echarse por esos suelos o de alto abajo despenandose, echar a otro en el suelo o derribarlo, o deponer y privar a alguno del oficio o señorío que tiene, tirar tiro, o arrojar algo, o poner huevos la gallina. In the case of ‘to lay eggs,’ the nonspecific object prefix TLA- can be seen as fused with the verb stem forming an intransitive verb TLATLĀZ(A).[38]

Bibliografía

- Skaarup 2015, p. 205.

- Prem, Hanns (1991). “Disease Outbreaks in Central Mexico During the Sixteenth Century”. In Cook, Noble David; Lovell, W. George (eds.). “Secret Judgments of God”: Old World Disease in Colonial Spanish America. Norman: University of Oklahoma Press. pp. 20–48. ISBN 0806123729.

- Vågene, Åshild; et al. (2018). “Salmonella enterica genomes from victims of a major sixteenth-century epidemic in Mexico”. Nature Ecology & Evolution. 2 (3): 520–528. doi:1038/s41559-017-0446-6. PMID 29335577.

- Acuna-Soto, R.; Stahle, D. W.; Cleaveland, M. K.; Therrell, M. D (April 2002). “Megadrought and megadeath in 16th century Mexico”. Emerging Infectious Diseases. 8 (4): 360–362. doi:3201/eid0804.010175. PMC 2730237. PMID 11971767.

- “”Huey cocoliztli” en el México del siglo XVI: ¿una enfermedad emergente del pasado?”. madrimasd.org.

- “Fiebres hemorrágicas causa de muerte en las culturas originarias”. ciudadania-express.com.

- Turner, B. L.; Sabloff, J. A. (21 August 2012). “Classic Period collapse of the Central Maya Lowlands: Insights about human-environment relationships for sustainability”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 109 (35): 13908–13914. Bibcode:.10913908T. doi:10.1073/pnas.1210106109. PMC 3435155. PMID 22912403.

- Haug, G. H. (14 March 2003). “Climate and the Collapse of Maya Civilization”. 299 (5613): 1731–1735. Bibcode:2003Sci…299.1731H. doi:10.1126/science.1080444. PMID 12637744.

- “Cocoliztli y Matlazahuatl”. http://www.zocalo.com.mx.

- Lovell, W. George (1991). “Disease and Depopulation in Early Colonial Guatemala”. In Cook, Noble David; Lovell, W. George (eds.). “Secret Judgments of God”: Old World Disease in Colonial Spanish America. Norman: University of Oklahoma Press. pp. 49–83. ISBN 0806123729.

- Rice, Prudence (2012). “Torata Alta: An Inka Administrative Center and Spanish Colonial Reducción in Moquegua, Peru”. Latin American Antiquity. 23 (1): 3–28. doi:7183/1045-6635.23.1.3.

- Marr, John; Kiracofe, J.B. (2000). “Was Huey Cocoliztli a Haemorrhagic fever?” (PDF). Medical History. 44 (3): 341–262. doi:1017/S0025727300066746. PMC 1044288. PMID 10954969. Retrieved 5 August 2019.

- Bowen, Michael; Peters, Clarence; Nichol, Stuart (1997). “Phylogenetic Analysis of the Arenaviridae: Patterns of Virus Evolution and Evidence for Cospeciation between Arenaviruses and Their Rodent Hosts”. Molecular Phylogenetics and Evolution. 8 (3): 301–316. doi:1006/mpev.1997.0436. PMID 9417890.

- Wolfe, Nathan; Dunavan, Claire; Diamond, Jared (2007). “Origins of Major Human Infectious Diseases”. Nature. 447 (7142): 279–83. Bibcode:447..279W. doi:10.1038/nature05775. PMID 17507975.

- Reff, Daniel (1991). Disease, Depopulation, and Culture Change in Northwestern New Spain, 1518-1764. Salt Lake City: University of Utah ISBN 0874803551.

- Newson, Linda (1991). “Old World Epidemics in Ecuador”. In Cook, Noble David; Lovell, W. George (eds.). “Secret Judgments of God”: Old World Disease in Colonial Spanish America. Norman: University of Oklahoma Press. pp. 84–112. ISBN 0806123729.

- Evans, Brian (1991). “Death in Aymaya of Upper Peru, 1580–1623”. In Cook, Noble David; Lovell, W. George (eds.). “Secret Judgments of God”: Old World Disease in Colonial Spanish America. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 0806123729.

- Somolinos d’Ardois, Germaine (1970). “La epidemia de Cocoliztli de 1545 senalada en un codice”. Tribuna Medica. 15 (4): 85.

- Warinner, Christina; et al. (2012). “Disease, demography, and diet in early colonial New Spain: investigation of a sixteenth-century Mixtec cemetery at Teposcolula Yucundaa”. Latin American Antiquity. 23 (4): 467–489. doi:7183/1045-6635.23.4.467. hdl:11858/00-001M-0000-002B-7496-6.

- Acuña-Soto, Rodolfo; Calderón Romero, Leticia; Maguire, James (2000). “Large epidemics of hemorrhagic fevers in Mexico 1545–1815”. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 62 (6): 733–739. doi:4269/ajtmh.2000.62.733. PMID 11304065.

- Siek, Thomas (2013). “The Osteological Paradox and Issues of Interpretation in Paleopathology”. Vis-à- Vis: Explorations in Anthropology. 12 (1): 92–101.

- John Bierhorst, History and Mythology of the Aztecs: The Codex Chimalpopoca pg 66.

- “La epidemia de cocoliztli de 1576” (PDF). Instituto Nacional de Antropología e Historia.

- “500 years later, scientists discover what probably killed the Aztecs”. The Guardian. AFP. 18 January 2018.

- Hersher, Rebecca (16 January 2017). “Salmonella May Have Caused Massive Aztec Epidemic, Study Finds”. National Public Radio.

- Judd, Michael; Mintz, Eric (2014). “Chapter 3: Typhoid & Paratyphoid Fever”. In Newton, Anna (ed.). CDC Health Information for International Travel: The Yellow Book. Oxford: Oxford Press. ISBN 9780199948499.

- Smith, Dale (1980). “Gerhard’s distinction between typhoid and typhus and its reception in America, 1833-1860”. Bulletin of the History of Medicine. 54 (3): 368–385. JSTOR 44441270. PMID 6998525.

- Callaway, Ewen (2017). “Collapse of Aztec society linked to catastrophic salmonella outbreak”. Nature. 542 (7642): 404. doi:1038/nature.2017.21485. PMID 28230141.

- “2014 National Typhoid and Paratyphoid Fever Surveillance Annual Summary” (PDF). CDC.

- Zhou, Zhemin; et al. (2017). “Millennia of genomic stability within the invasive Para C Lineage of Salmonella enterica”. bioRxiv. doi:1101/105759.

- “What Wiped Out the Aztecs? Scientists Find New Clues”. National Geographic News. 16 January 2018.

- Chen, Angus (16 January 2018). “One of history’s worst epidemics may have been caused by a common microbe”. Science.

- Puente, Jose Luis; Calva, Edmundo (2017). “The One Health Concept—the Aztec empire and beyond”. Pathogens and Disease. 75 (6). doi:1093/femspd/ftx062. PMID 28605517.

- Acuna-Soto, Rodolfo; et al. (2004). “When half of the population died: the epidemic of hemorrhagic fevers of 1576 in Mexico”. FEMS Microbiology Letters. 240 (1): 1–5. doi:1016/j.femsle.2004.09.011. PMID 15500972.

- Gibson 1964.

- Espinsoa, Aurelio (2006). “The Spanish Reformation: Institutional Reform, Taxation, And The Secularization Of Ecclesiastical Properties Under Charles V”. The Sixteenth Century Journal. 37 (1): 3–24.

- Prem, Hanns (1992). “Spanish colonization and Indian property in central Mexico, 1521–1620”. Annals of the Association of American Geographers. 82 (3): 444–459. doi:1111/j.1467-8306.1992.tb01969.x.

- ^ Kartunnen, Frances (1992) An Analytical Dictionary of Nahuatl. University of Oklahoma: Norman and London.

Más lecturas

- Gibson, Charles (1964). The Aztecs Under Spanish Rule: A history of the Indians of the Valley of Mexico 1519–1810. Stanford: Stanford University Press.

- Skaarup, Bjørn Okholm (2015). Anatomy and Anatomists in Early Modern Spain (1st ed.). Routledge. p. 205. ISBN 978-1472448262.

- Tedlock, Barbara (2002) El Tiempo y Los Mayas del Altiplano (Edición en español) California: Yax Te’ Foundation.